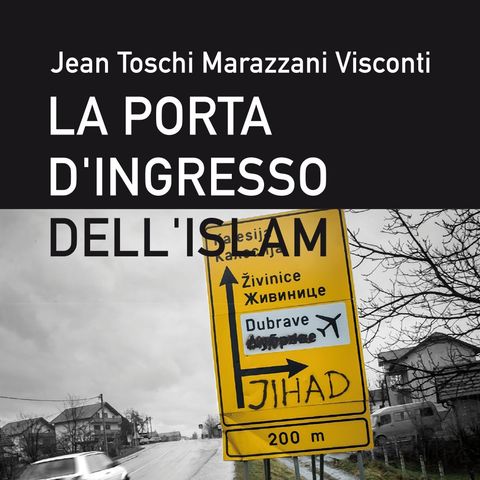

Jean Toschi "La porta d'ingresso dell'Islam"

Nov 26, 2016 ·

15m 5s

Jean Toschi "La porta d'ingresso dell'Islam" Bosnia Erzegovina un Paese ingovernabile Zambon Editore www.zambon.net Il 14 dicembre 2015 compiva vent’anni il Trattato di Dayton, firmato a Parigi nel 1995 alla...

show more

Jean Toschi

"La porta d'ingresso dell'Islam"

Bosnia Erzegovina un Paese ingovernabile

Zambon Editore

www.zambon.net

Il 14 dicembre 2015 compiva vent’anni il Trattato di Dayton, firmato a Parigi nel 1995 alla

presenza dei massimi rappresentanti delle potenze occidentali. L’accordo metteva così

fi ne a tre anni e mezzo di feroce guerra civile in Bosnia-Erzegovina. L’amministrazione

Clinton considerava un grande successo aver fermato il conflitto e creato una nazione

composta di tre etnie divise in due entità: la Federazione Croata-musulmana e la

Republika Srpska. Però aveva distrutto il multiculturalismo in favore del nazionalismo.

Oggi la Bosnia Erzegovina è nello stesso stato d’allora, congelata dalla costituzione

imposta a Dayton, in uno stato di caos contenuto e di odio. Nel corso degli anni si sono

alternati Alti Commissari europei al controllo del paese, ma anche altre nazioni sono intervenute

nel delicato equilibrio. La Turchia ha una forte presenza. Ricchi finanziamenti

giungono da Iran e Arabia Saudita per costruire moschee e scuole islamiche.

Dalle parole di diversi protagonisti della politica locale e internazionale intervistati in

queste pagine esce un' imbarazzante realtà.

Un’importante geopolitico francese, il Generale Pierre Marie Gallois, esaminando nel

1997 la politica statunitense in Bosnia-Erzegovina, aveva commentato che era stata

aperta all’Islam la porta d’Europa, un paese a tre ore e mezzo d’autostrada da Trieste.

Emoziona ripercorrere la strada lungo la quale, venti anni prima, si viaggiava nel mezzo della guerra. Il ricordo delle case in rovina, le strade dissestate dai crateri prodotti dallo scoppio delle granate, il fondo stradale torturato dal passaggio dei mezzi pesanti, le piazze ricoperte da strati di bossoli di pallottole, i ponti distrutti, sbrecciati, seminati di gusci di granate, il buio, il freddo, la nebbia, tutto questo è sparito.

Il confine con la Bosnia-Erzegovina non è più un insieme di container lungo una strada stretta, affollata di camion, dove l’aria – irrespirabile per i gas di scarico – rendeva faticosa l’attesa. Verso Bijelijna la strada è ben asfaltata. Il ponte verso la Croazia, fatto saltare nel maggio 1992 mentre gente andava al lavoro e bambini a scuola, è tornato a congiungere le rive della Sava e le frontiere. Al posto di ectoplasma di abitazioni, depredate di tutto fino agli infissi, ora case gialle, color cobalto, porticati e torrette belvedere.

Solo a Derventa, distrutta, si vedono ancora tracce della guerra, ma tutto è ordinato, anche gli edifici devastati. Man mano che scorrono i chilometri, i vecchi punti di riferimento si trasformano in piacevoli immagini. A Banja Luka un’ autostrada porta al confine croato e all’altra autostrada che congiunge Trieste a Belgrado, attraversando Slovenia e Croazia.

Colpisce l’ordine lungo il percorso attraverso le strade, i villaggi, che dalla Repubblica Srpska portano al territorio della Federazione croato-musulmana e di nuovo nella Srpska. Il mio entusiasmo è tramontato quando ho iniziato a parlare con la gente. La normalità è apparente. L’unificazione del Paese permette di passare un territorio all’altro senza barriere, ma ci sono abissi fra gli abitanti. Soprattutto non vivono insieme, ognuno nel suo quartiere con il proprio gruppo etnico, particolarmente in zone miste come il Brčko District. In tutto il paese il passato incombe e le ferite causate dalla guerra civile sono rimaste aperte.

Finora non è stata promossa alcuna politica pacificatrice. La Comunità internazionale, gli Stati Uniti in particolare – favorendo un’entità (i Musulmani o Bosgnacchi) rispetto a un’altra (i Croati), tenendo sotto la spada di Damocle dei presunti crimini commessi la terza (i Serbi) – in 20 anni nulla ha fatto per ricostruire un tessuto sociale che permetta la vita in comune. Giocando la carta delle colpe e addossandole ai Serbi per ottenere da loro l’acquiescenza a una politica disegnata per favorire principalmente i Musulmani, la Comunità internazionale impone la centralizzazione, ma per ottenerla sarebbe stata necessaria una politica non punitiva. La riunificazione, auspicata dai poteri occidentali, sembra lontana.

L’11 luglio 2015, al Memoriale, il grande cimitero di Potočari, si sono celebrati i vent’anni di quello che Musulmani e potenze occidentali chiamano il genocidio di Srebrenica. Sul Memoriale è inciso il numero 8372, ma fino al 2015 circa 6300 nomisono stati seppelliti nel cimitero. L’avvenimento é stato preceduto da incalzanti servizi e dichiarazioni sui media e la tensione è montata a tal punto che la presenza di cortesia alla cerimonia del Premier della Serbia, Aleksandar Vučić, è stata interrotta da un rabbioso tiro di oggetti.

Gli scettici su questo genocidio, e fra questi anche diversi Musulmani bosniaci, ritengono che questa shoah musulmana, oltre ad aver ottenuto all’epoca l’intervento degli Usa e della Nato sui Serbi, ha compattato i Musulmani come nazione, prima inesistente. Oggi il grosso della popolazione musulmana è guidata a riconoscersi in questo enorme Memoriale che, grazie all’imponente risalto mediatico, vuole rappresentare il sacrificio dei combattenti Musulmani contro i Cristiani ortodossi.

I scettici si domandano a chi giovi un genocidio di Musulmani. Relativizzando la strage di Armeni, compiuta un secolo fa dai Giovani Turchi, giova al governo di Ankara. Giova ai Croati, che hanno trasformato il campo di sterminio di Jasenovac (1941-1944) in giardino, infatti il crimine dei Serbi permette di eclissare il loro, ben maggiore, ma più remoto: settecentomila corpi sono ancora nelle fosse comuni del campo 8 a Donja Gradina (Serbi, Ebrei e Rom). Anche questo campo di morte è stato condannato all’abbandono e all’oblio dalla Comunità internazionale. Infine Srebrenica giova alla Germania, che disciplinatamente si è assunta la propria colpa per i campi di sterminio, non spiace che la propria efferatezza sia accantonata grazie ai Serbi, i nuovi spietati secondo i media. E a questo punto anche i Musulmani hanno un genocidio da contrapporre alla Shoah ebraica.

Jean Toschi Marazzani Visconti è nata a Milano. Assistente alla regia di Damiano Damiani, Pietro Germi ed Eriprando Visconti, ha fondato nel 1980 un’agenzia di relazioni pubbliche. Dal 1992 attraversa i fronti di guerra – dalla Croazia a Sarajevo, dalla Repubblica Serba di Krajina al Montenegro, fino al Kosovo – e conosce i protagonisti della politica balcanica. Assiste poi ai bombardamenti della Nato sulla Serbia aprile-giugno 1999. Ne scrive per “il manifesto”, “Limes”, “Avvenimenti”. E’ autrice de “Le temps du réveil” (L’âge d’homme, Lausanne, 1993), “Viaggio nella follia di una guerra” (Europublic, Beograd, 1994), “Il corridoio. Viaggio nella Jugoslavia in guerra”, introd. di Aleksandr Zinov’ev (La Città del Sole 2006). Per Zambon Editore ha curato “Uomini e non uomini. La guerra in Bosnia-Erzegovina nella testimonianza di un ufficiale jugoslavo” di Goran Jelisić (2013).

IL POSTO DELLE PAROLE

ascoltare fa pensare

www.ilpostodelleparole.it

show less

"La porta d'ingresso dell'Islam"

Bosnia Erzegovina un Paese ingovernabile

Zambon Editore

www.zambon.net

Il 14 dicembre 2015 compiva vent’anni il Trattato di Dayton, firmato a Parigi nel 1995 alla

presenza dei massimi rappresentanti delle potenze occidentali. L’accordo metteva così

fi ne a tre anni e mezzo di feroce guerra civile in Bosnia-Erzegovina. L’amministrazione

Clinton considerava un grande successo aver fermato il conflitto e creato una nazione

composta di tre etnie divise in due entità: la Federazione Croata-musulmana e la

Republika Srpska. Però aveva distrutto il multiculturalismo in favore del nazionalismo.

Oggi la Bosnia Erzegovina è nello stesso stato d’allora, congelata dalla costituzione

imposta a Dayton, in uno stato di caos contenuto e di odio. Nel corso degli anni si sono

alternati Alti Commissari europei al controllo del paese, ma anche altre nazioni sono intervenute

nel delicato equilibrio. La Turchia ha una forte presenza. Ricchi finanziamenti

giungono da Iran e Arabia Saudita per costruire moschee e scuole islamiche.

Dalle parole di diversi protagonisti della politica locale e internazionale intervistati in

queste pagine esce un' imbarazzante realtà.

Un’importante geopolitico francese, il Generale Pierre Marie Gallois, esaminando nel

1997 la politica statunitense in Bosnia-Erzegovina, aveva commentato che era stata

aperta all’Islam la porta d’Europa, un paese a tre ore e mezzo d’autostrada da Trieste.

Emoziona ripercorrere la strada lungo la quale, venti anni prima, si viaggiava nel mezzo della guerra. Il ricordo delle case in rovina, le strade dissestate dai crateri prodotti dallo scoppio delle granate, il fondo stradale torturato dal passaggio dei mezzi pesanti, le piazze ricoperte da strati di bossoli di pallottole, i ponti distrutti, sbrecciati, seminati di gusci di granate, il buio, il freddo, la nebbia, tutto questo è sparito.

Il confine con la Bosnia-Erzegovina non è più un insieme di container lungo una strada stretta, affollata di camion, dove l’aria – irrespirabile per i gas di scarico – rendeva faticosa l’attesa. Verso Bijelijna la strada è ben asfaltata. Il ponte verso la Croazia, fatto saltare nel maggio 1992 mentre gente andava al lavoro e bambini a scuola, è tornato a congiungere le rive della Sava e le frontiere. Al posto di ectoplasma di abitazioni, depredate di tutto fino agli infissi, ora case gialle, color cobalto, porticati e torrette belvedere.

Solo a Derventa, distrutta, si vedono ancora tracce della guerra, ma tutto è ordinato, anche gli edifici devastati. Man mano che scorrono i chilometri, i vecchi punti di riferimento si trasformano in piacevoli immagini. A Banja Luka un’ autostrada porta al confine croato e all’altra autostrada che congiunge Trieste a Belgrado, attraversando Slovenia e Croazia.

Colpisce l’ordine lungo il percorso attraverso le strade, i villaggi, che dalla Repubblica Srpska portano al territorio della Federazione croato-musulmana e di nuovo nella Srpska. Il mio entusiasmo è tramontato quando ho iniziato a parlare con la gente. La normalità è apparente. L’unificazione del Paese permette di passare un territorio all’altro senza barriere, ma ci sono abissi fra gli abitanti. Soprattutto non vivono insieme, ognuno nel suo quartiere con il proprio gruppo etnico, particolarmente in zone miste come il Brčko District. In tutto il paese il passato incombe e le ferite causate dalla guerra civile sono rimaste aperte.

Finora non è stata promossa alcuna politica pacificatrice. La Comunità internazionale, gli Stati Uniti in particolare – favorendo un’entità (i Musulmani o Bosgnacchi) rispetto a un’altra (i Croati), tenendo sotto la spada di Damocle dei presunti crimini commessi la terza (i Serbi) – in 20 anni nulla ha fatto per ricostruire un tessuto sociale che permetta la vita in comune. Giocando la carta delle colpe e addossandole ai Serbi per ottenere da loro l’acquiescenza a una politica disegnata per favorire principalmente i Musulmani, la Comunità internazionale impone la centralizzazione, ma per ottenerla sarebbe stata necessaria una politica non punitiva. La riunificazione, auspicata dai poteri occidentali, sembra lontana.

L’11 luglio 2015, al Memoriale, il grande cimitero di Potočari, si sono celebrati i vent’anni di quello che Musulmani e potenze occidentali chiamano il genocidio di Srebrenica. Sul Memoriale è inciso il numero 8372, ma fino al 2015 circa 6300 nomisono stati seppelliti nel cimitero. L’avvenimento é stato preceduto da incalzanti servizi e dichiarazioni sui media e la tensione è montata a tal punto che la presenza di cortesia alla cerimonia del Premier della Serbia, Aleksandar Vučić, è stata interrotta da un rabbioso tiro di oggetti.

Gli scettici su questo genocidio, e fra questi anche diversi Musulmani bosniaci, ritengono che questa shoah musulmana, oltre ad aver ottenuto all’epoca l’intervento degli Usa e della Nato sui Serbi, ha compattato i Musulmani come nazione, prima inesistente. Oggi il grosso della popolazione musulmana è guidata a riconoscersi in questo enorme Memoriale che, grazie all’imponente risalto mediatico, vuole rappresentare il sacrificio dei combattenti Musulmani contro i Cristiani ortodossi.

I scettici si domandano a chi giovi un genocidio di Musulmani. Relativizzando la strage di Armeni, compiuta un secolo fa dai Giovani Turchi, giova al governo di Ankara. Giova ai Croati, che hanno trasformato il campo di sterminio di Jasenovac (1941-1944) in giardino, infatti il crimine dei Serbi permette di eclissare il loro, ben maggiore, ma più remoto: settecentomila corpi sono ancora nelle fosse comuni del campo 8 a Donja Gradina (Serbi, Ebrei e Rom). Anche questo campo di morte è stato condannato all’abbandono e all’oblio dalla Comunità internazionale. Infine Srebrenica giova alla Germania, che disciplinatamente si è assunta la propria colpa per i campi di sterminio, non spiace che la propria efferatezza sia accantonata grazie ai Serbi, i nuovi spietati secondo i media. E a questo punto anche i Musulmani hanno un genocidio da contrapporre alla Shoah ebraica.

Jean Toschi Marazzani Visconti è nata a Milano. Assistente alla regia di Damiano Damiani, Pietro Germi ed Eriprando Visconti, ha fondato nel 1980 un’agenzia di relazioni pubbliche. Dal 1992 attraversa i fronti di guerra – dalla Croazia a Sarajevo, dalla Repubblica Serba di Krajina al Montenegro, fino al Kosovo – e conosce i protagonisti della politica balcanica. Assiste poi ai bombardamenti della Nato sulla Serbia aprile-giugno 1999. Ne scrive per “il manifesto”, “Limes”, “Avvenimenti”. E’ autrice de “Le temps du réveil” (L’âge d’homme, Lausanne, 1993), “Viaggio nella follia di una guerra” (Europublic, Beograd, 1994), “Il corridoio. Viaggio nella Jugoslavia in guerra”, introd. di Aleksandr Zinov’ev (La Città del Sole 2006). Per Zambon Editore ha curato “Uomini e non uomini. La guerra in Bosnia-Erzegovina nella testimonianza di un ufficiale jugoslavo” di Goran Jelisić (2013).

IL POSTO DELLE PAROLE

ascoltare fa pensare

www.ilpostodelleparole.it

Information

| Author | IL POSTO DELLE PAROLE |

| Website | - |

| Tags |

Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company